2015年 『傳統』與『公民社會』的發展:兩岸三地之比較工作坊

「『傳統』與『公民社會』的發展:兩岸三地之比較」工作坊

「公民社會」的內涵很複雜,而且不明確。但無論採取那個定義,這箇詞基本上代表現代社會的一種「理想型態」,是每個現代社會努力所要達成的目標,其具體內容包括:基本的人權保障、重視人性尊嚴、強調平等、自由、民主、開放、參與等人類基本價值。絕大部分人甚至會說,這些基本價值是人類共同的普世價值;不管那個社會都無法否認。

以上這箇定義,主要是從「人」的角度來思考。如果改成從「社會」的角度,公民社會的主要運作模式是「民間社團」,而與「民間團體」相對應的則是「國家」。公民社會所強調的是,「民間社團」的運作一定要保有相對於「國家」的「自主性」;如果只是「國家」運作的一環而缺乏自主,就不算是「公民社會」了。這是社會學對「公民社會」最基本的操作性定義。

但是,很多社會學家也強調,如果只有自主性的「民間社團」,而沒有「公共領域」,「公民社會」還不算完整。因此,完整成熟的「公民社會」一定要有「公共領域」的存在。本工作坊對「公共領域」的操作性定義,採用Habermas的觀點,也就是一個介於「國家」與「社會」之間,能夠讓公民或民間社團進行社會交往或對話的「公共空間」,包括各類型的公共空間或聚會場所、各種媒體、網絡等。但只有「公共空間」還不算「公共領域」,而必需有「議題」來串連。任何一個議題,只要能在以上各種公共空間串流、連結、最後形成一種「公共意見」,這整個動態連結與組織的過程就是一個「公共領域」。因此,有人把「公共領域」定義成「一個由議題串連所構築的『形上空間』」(a meta-topical space)。對很多高標準的社會學家而言,完熟的「公民社會」,除了「民間社團」之外,也一定要有「公共領域」的存在與運作。

如果把以上對公民社會的定義整合起來,基本上可以包含兩個面向:一)、在硬體方面,公民社會包括民間社團與公共領域兩個組織類型的運作;二)、在軟體上,這兩個組織的運作,是以人權、尊嚴、自由、平等、民主、開放、參與等基本價值為操作原則。因此,一個完整成熟的公民社會必須同時包含這兩個面向,而這也是這箇工作坊對公民社會的操作性定義。

但是,很明顯地,這箇操作性定義只是一個「理念型」,是從西方世界過去兩三百年的經驗過程中,所慢慢累積、形塑而成的。這箇「理想型」,不只西方國家無法完全達成,亞洲國家可能更有屬於自己的特定方向與內容。譬如說,也許我們同意人權與尊嚴是人類普同的價值,但要達成這箇價值,並不一定要經過西方所經歷的「民間社團」與「公共領域」的運作,或許東方國家有屬於自己的社會組織與連結的方式。因此,我們如果能夠進行適度轉化,說不定這種特有的社會組織與連結方式,也同樣能夠達成人權與尊嚴,或是達成開放與參與等的普世價值。

另外一種可能是,我們也許會有自己的價值,而與上面所列的「普世價值」並不一樣。這些文化價值目前雖還沒有被納入所謂的「普世價值」,但有可能,未來二十一世紀,這些屬於我們社會的文化價值可能更具有「普世」的存在意義,對未來社會說不定會帶來更大的解放與自由。

以上兩種可能,不管是不同的社會運作方式,或是不同的「普世價值」,其實就是一種「文化特殊性」,是屬於這箇社會所獨有的,這就是本工作坊所謂的「傳統」的重要內涵之一。我們認為,目前的「公民社會」雖有一個理念型,但是正如韋伯所指出的,任何理念型都是過去的經驗累積所提煉而成。現在,如果我們把「文化特殊性」納入思考並加以實踐,「公民社會」的理念內涵也會跟著改變。因此,我們把工作坊的名稱訂為:『傳統』與『公民社會』的發展,希望透過對「傳統」的重新認識與解讀,啟發我們對未來公民社會的想像,進而與「公民社會」的理念型對話。希望透過這些努力,我們能夠擴充「公民社會」的理念型內涵,對人類的共同理想做出貢獻。

當然,「傳統」其實是一直改變中。上面討論的「文化特殊性」之外,每個社會都會隨著歷史的進程,尤其是「政治體制」的改變,大大改變或擴充「傳統」的內涵。因此,為了更有效捕捉當前華人社會的「傳統」,我們把香港、台灣和中國分開,並進行比較。以中國來説,強大的「威權體制」,使得公民社會的發展條件很不一樣。台灣的威權政體雖已瓦解,但很多威權的遺緒其實還殘存的社會的很多運作中。香港除了剛剛脫離殖民統治外,還存在著外在「超級國家」的壓迫,公民社會的發展條件又很不一樣。其實,「超級國家」的監控,台灣也無法完全倖免,這也會形塑出「公民社會」的特殊型格。

希望透過這歷史過程的探討,加上(可能)共享的「文化特殊性」,我們能夠更動態、更深入、更全面地捕捉屬於華人社會的「傳統」,以及這些「傳統」對未來公民社會發展的意義與價值,或是機會與限制。

因此,工作坊的內容並不是要問:為什麼華人沒有發展出西方公民社會?而是實質地進入三個社會的「社會內部」,嘗試釐清其特有的社團性質,以及特有的公共交往的形式。這些華人傳統民間社團、或是特有的互動交往模式,不見得與西方的「民間社團」或「公共領域」一樣,但我們不因為這樣就說中國沒有「公民社會」。我們會嘗試,這些與西方不同的社會運作模式,是不是也同樣會帶領出與西方一樣的普同價值?或是,雖然帶引出與西方不一樣的價值,但對未來新世紀的發展,卻可能對人類發揮更大的意義。簡單地說,本工作坊要問的是,1、這些特有的互動或交往模式,對「公民社會」的發展會構成怎樣的機會或限制?2、這種特殊形式可以創造出與西方公民社會不一樣的人性價值嗎?是不是可能因此帶動出不一樣的公民社會?

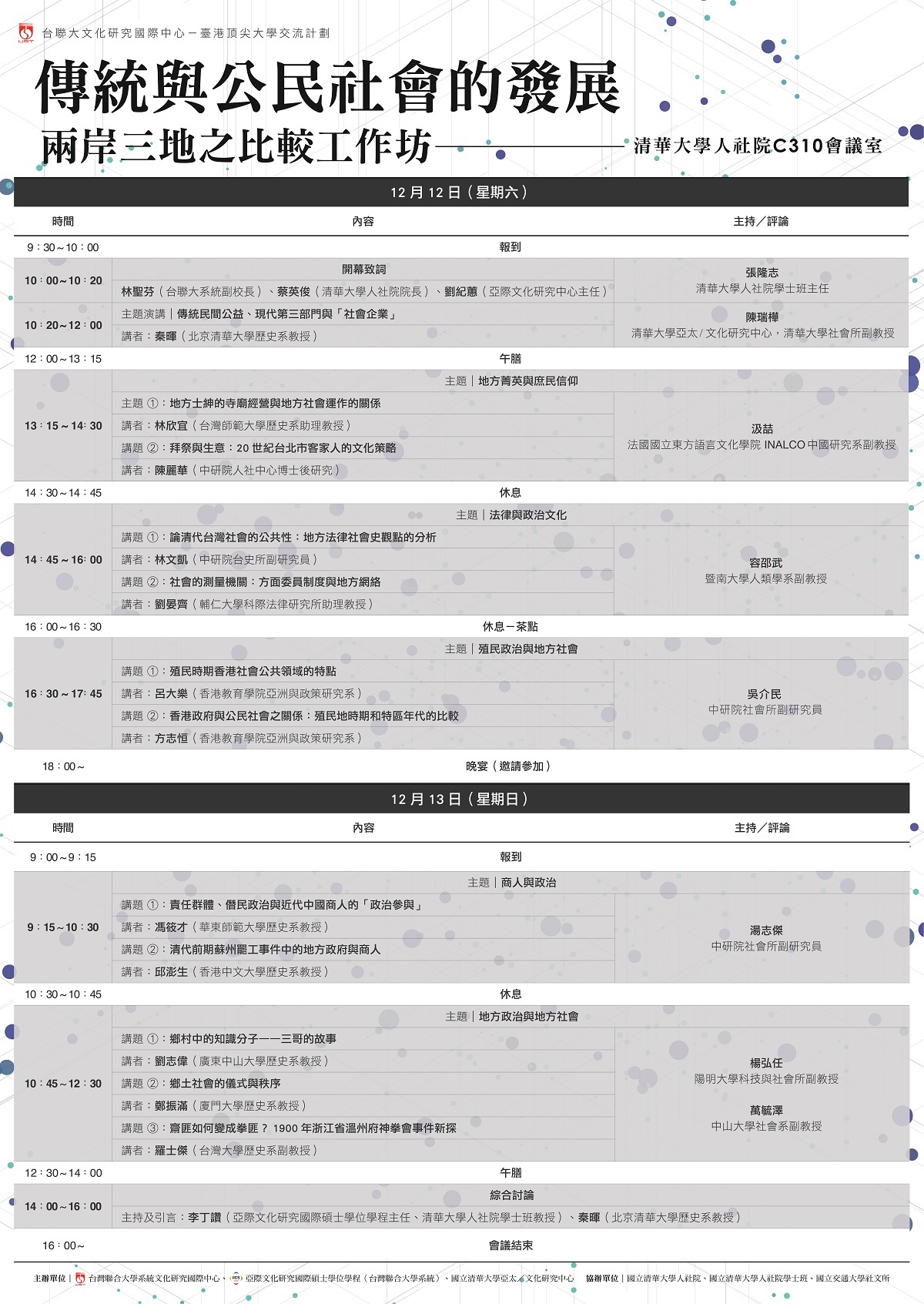

什麼是「文化特殊性」底下的「社會內部」?除了主題演講會具體闡釋,傳統地方公益團體與現代公民社會,以及政治體制之間的錯綜複雜關係之外,本工作坊的議題大致都屬於「社會內部」的範圍,主要包括下列幾項:1、商人與政治的關係;2、地方政治與地方社會的關係;3、殖民政治與地方社會的關係;4、法律與政治文化的關係;5、地方菁英與地方宗教和庶民大眾的關係。這些討論不見得會處理「歷史進程」與「政治體制」的問題,似乎無法真正比較三個社會的不同,這也是這箇工作坊的欠缺。但是,我們仍然希望在討論時間,尤其在最後的「綜合討論」單元,能夠進行三個社會的比較,也希望透過這箇比較,對「傳統」與「公民社會」的關係有更為整體的呈現。